忙しない毎日、

食事の準備、片づけ、掃除や洗濯、

お仕事、大切なだれかのお世話、自分の事、

日々なにかに追われながらも、

あたりまえに過ぎてゆく毎日、時間。

大切にしているからこそ、忙しい毎日。

いろんなことに頭をフル回転させている。

そんな方に触れて欲しい優しいお茶の時間。

慌ただしく過ぎていく時間の、ほんの数分。

正座で気持ちを整えて、香りで心を整えて深呼吸。

お茶の時間に集中することで、

頭の中のモヤモヤがすっきりするかもしれません。

ここではお茶を始めてみたい方へ、

最初の動作をお伝えします。

想像しながら畳の中を進んでみてください。

数分、集中して想像することでイメージしてみましょう。

まずは御扇子を持って、茶室へ入室。

お茶の御扇子は結界の役割、開いて仰いだりはしません。

自分の正座をしたひざ線と並行に、扇子の要は右側、紙の部分が畳につかないように右手で置きます。

呼吸を整えて真の一礼。御扇子を少し前に進めて、にじってひざ線で追いかけます。

進む方向に向かって少しずつ、御扇子を進めたらにじる。進めたらにじる。

そうしていくうちに、身体が全てお部屋の中に入ったら、

御扇子を右手でもって、立つことができます。

※優しいお茶室の席入り

茶室に入る。

ただそれだけのことでも、御扇子の扱い、正座で真の一礼、にじる、立つ、という所作があります。

冬は襖もしまっているので、あけるところからです。襖を開ける作法があります。

すこし堅苦しくなってきましたか?

けれど「習うより慣れろ」で、最初から重く受け止めるのではなく、

所作を知ること、出来ることに喜びを感じて欲しいです。

知っていることは財産になります。

床の間を拝見

床の間の前まで足を進め、お軸正面に座ります。

座る位置は、前に手をついて真の一礼ができる場所。

真の一礼でお軸を拝見したら、お花も拝見します。

お花はその場に活けてくださった方がいらっしゃるので

一礼はありません。直接ご挨拶ができます。

立ち上がる足や、席に進む足取り、

全て無駄なく、相客に不快なく動けるように考え抜かれており、

それに従って進んでいきます。

常に御扇子とは一緒、自身の席に座るまで

御扇子と一緒に動きます。

床の間は茶室の中でも大切な場所。

それを拝見することができるだけでも素晴らしく幸せな事。

決まり事は、みんなが無駄なく、相客に不快なく動けるように

考えられた、相手をおもいやる気持ち、

そう思うと、その通りに動くことが

効率的で、利便性もみえてきます。

お茶をいただく

お茶をいただくにも作法があります。

相客はもちろんですが、

亭主にも気をくばる作法です。

お菓子を進められたら、次の方に

「お先に」と

声をかける。

お茶を進められたら、先の方に

「もう一服いかがでございますか?」

と進めたり、先客が召し上がった直後の場合は、

「お相伴いたします。」

とお声かけする。

決められた言葉が決められた通りにかけられる。

それもまた、安心と共感に変わり、優しい空気が漂います。

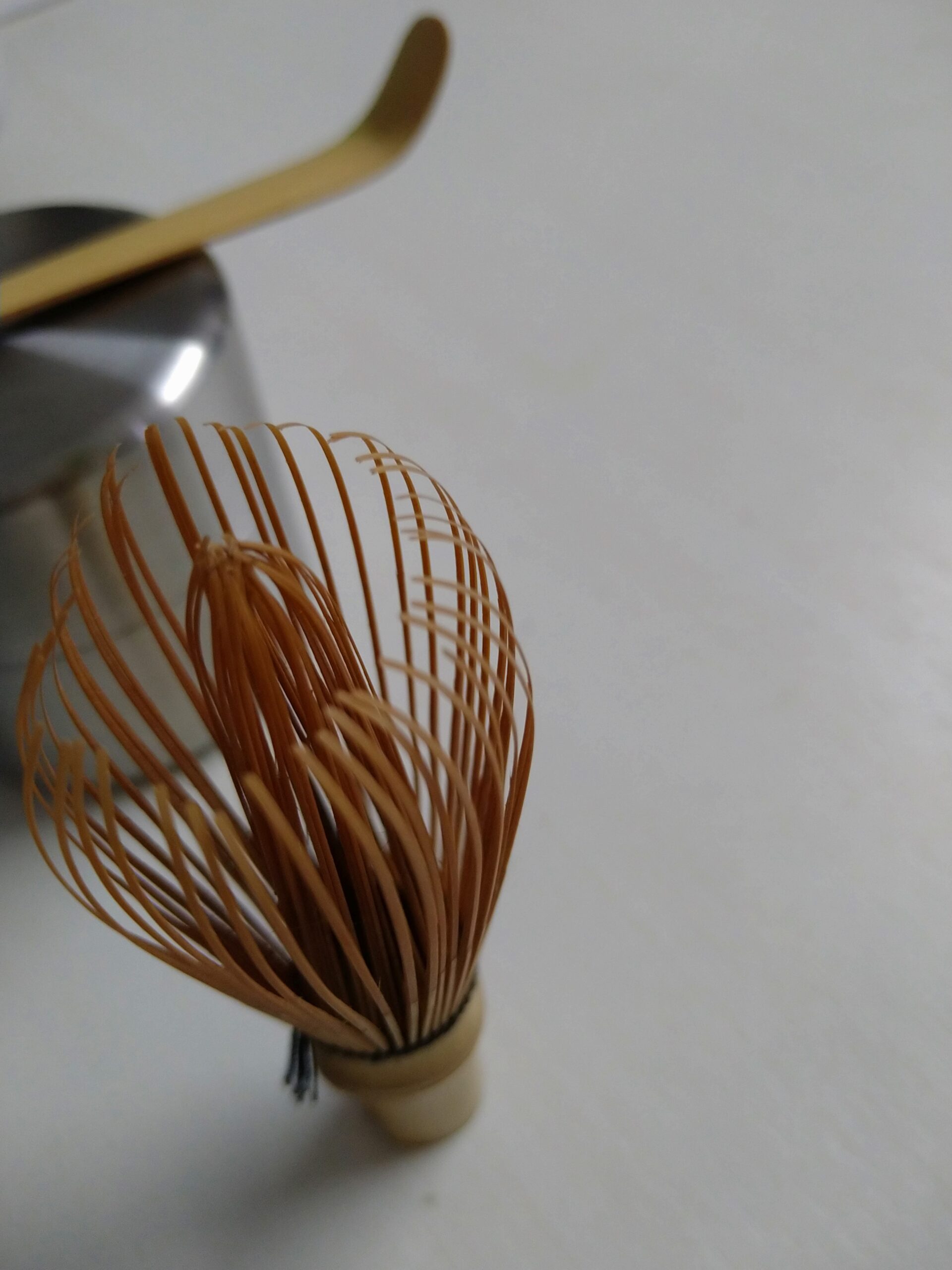

※優しい抹茶の頂き方(薄茶)

まとめ

席入りをして、床の間へ、お軸やお花、香炉を拝見したら、

自分の席へ席入り、お茶をいただく。

御扇子の扱い、真の一礼、にじるという動作に、立つ所作、

畳を歩く足取り、拝見の所作、方向を変える所作や、

お菓子、お茶をいただく所作、声かけなど、

お茶にはたくさんの決まり事、マナーがあります。

ただ、そのすべては亭主や相客をおもう、おもいやりのこころ。

おもいやりを込めれば込めるほど、

日常の悩みやモヤモヤを一度忘れて、

その場に集中することができます。

モヤモヤを忘れないと、

効率よく、タイミングよく、相客に不快なく動くことができません。

一服のお茶をいただき、場に触れることで、

モヤモヤをクリアにし、リフレッシュすることで、

新しいアイデアや、突破口が見えてくるかもしれません。

忙しい方にこそ触れて欲しい、優しいお茶、

ほんの少し、自分のための時間つくりませんか?